Para leer este artículo en inglés, haga clic aquí.

Mi novio Alberto me metió recientemente de lleno en la boca del león de la experiencia española: una fiesta local anual en un pueblo pequeño. Con su familia y unos dos millones de sus amigos más cercanos. Todos hablando español. Rápido. Repartido a lo largo de un finde puente.

Si mi vida en España se midiera con la misma escala de competencia que se usa para el idioma —Básico (A1–A2), Independiente (B1–B2) y Competente (C1–C2)— este fin de semana me habría empujado directamente al C2. Ojo: hablo de experiencia vital, no de mi capacidad real para entender español (que oscila entre A1 y C2 según muchos factores, como cuántas personas hablan a la vez, cuánta jerga usan y cuánto estoy llorando).

Pero volvamos a la fiesta. Se llama Los Escobazos y consiste en fuego, música, cantos, fuego, alcohol, comida… y fuego.

Mientras conducíamos las dos horas y media hasta el pueblo, él me fue explicando qué podía esperar.

¿Qué es el festival de Los Escobazos?

Los Escobazos es una de las fiestas anuales más singulares de Jarandilla de la Vera (¿o quizá de toda España?). Gira en torno a escobas y fuego, y se celebra la noche del 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada Concepción. (Naturalmente. 😳)

Como muchas fiestas de fuego de invierno en Europa, comenzó como una forma de marcar la llegada del invierno y de guiar a los pastores de regreso desde la montaña. Para que no tropezaran, se despeñaran o se perdieran y acabaran en el pueblo equivocado, los pastores encendían haces de ramas y los usaban como linternas primitivas.

Hoy en día ya no baja nadie de la montaña, pero los vecinos siguen fabricando escobas (hechas con haces de ramas secas de retama), las prenden fuego y recorren las calles históricas de Jarandilla, golpeándose unos a otros con escobas en llamas juguetona.

—Espera, ¿cómo? —me giré hacia Alberto—. ¿Cómo que os dais golpes con fuego?

—No te preocupes —me aseguró—. Llevarás ropa protectora.

—¿Hace falta ropa protectora? Empiezo a preocuparme un poco.

—Nada, no hay de qué preocuparse. Antes de que el fuego se anime de verdad, estaremos dando vueltas por el pueblo bebiendo mucho.

—¿O sea que gente borracha va a ir blandiendo fuego?

Busqué lumbre de sopetrán, el texto del cartel arriba, y descubrí que significa un fuego resguardado, parcialmente protegido, normalmente para dar calor o para uso cotidiano —es decir, no una hoguera. Lo cual, a juzgar por las imágenes del cartel, me pareció una mentira flagrante.

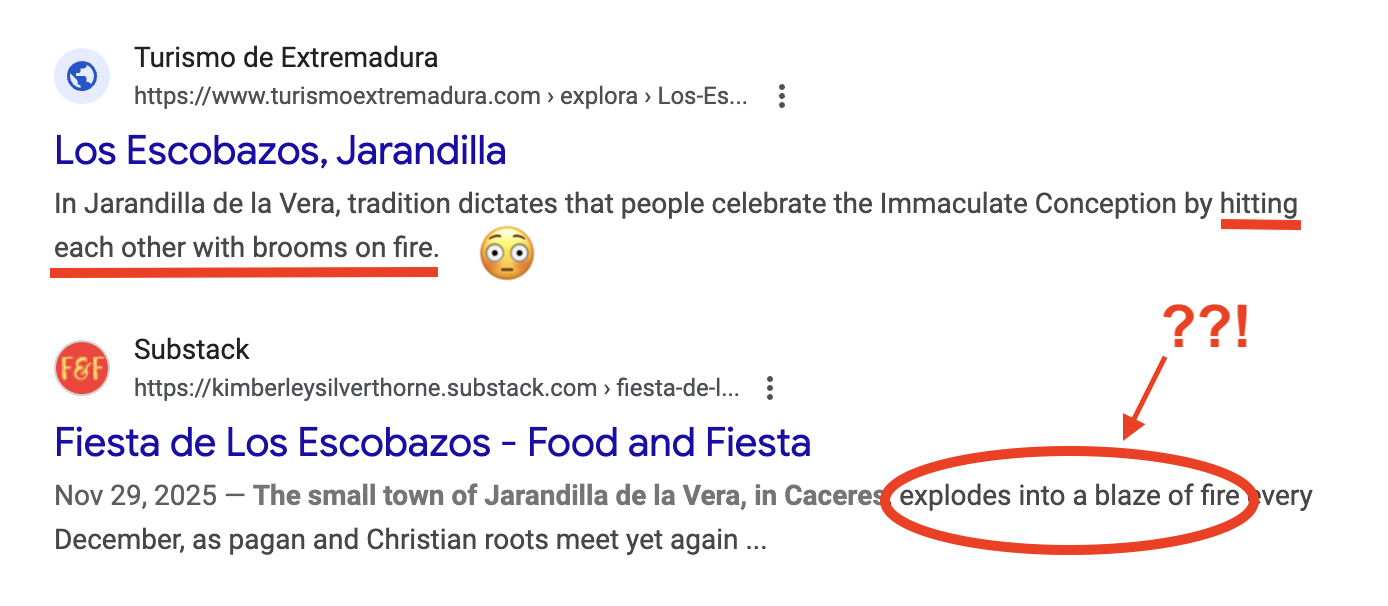

Y además, según los primeros resultados de Google…

¿En qué coño me estaba metiendo…?

Dos días antes del festival

Llegamos el viernes por la noche con otros siete miembros de la familia y, en cuestión de minutos, el salón se llenó de español acelerado: nombres que no conocía, costumbres que no entendía, chistes que no pillaba, historias que iban más rápido de lo que mi cerebro podía traducir. Intenté desesperadamente seguir el ritmo, asintiendo, sonriendo cuando veía que los demás sonreían.

Son todos muy amables y de verdad me caen bien, pero no pasó mucho tiempo hasta que mi sonrisa se fue apagando y que el cerebro se me estaba agotando. Dejé incluso de intentar seguir las conversaciones y no quería estar molestando continuamente a Alberto susurrándole: “¿De qué están hablando ahora?”. Al final, me escabullí del salón y subí al dormitorio, agradecida por el silencio pero frustrada por mi nivel de comprensión del español.

Día uno, y mi sistema nervioso ya estaba en DEFCON 4.

Como introvertida, me estaba exigiendo mucho: gente nueva, idioma nuevo, situación nueva, y un puto festival nuevo de FUEGO. Todo a la vez. Y me pasa a menudo esta paradoja: quiero ir a una fiesta rara donde gente desconocida prende cosas fuego, pero una vez allí, el “indicador de combustible” de mi sistema nervioso llega rápidamente a la reserva —no siempre de forma dramática, sino poco a poco, como cuando no te das cuenta hasta que el coche empieza a dar tirones mientras los demás te adelantan sin problemas.

Por suerte, Alberto entiende esto de mí, y lo habíamos hablado antes. Su apoyo emocional hizo posible esta aventura. <corte a sonrisa tonta mientras lo miro>

Un día antes del festival

El sábado bajé a la cocina para hacerme mi té de la mañana. Alberto se había despertado antes que yo, y esperaba encontrarlo allí. Pero al bajar las escaleras empecé a oír. . .voces superpuestas, una carcajada, sillas arrastrándose, cubiertos chocando.

Durante la noche, la casa se había llenado de su familia, más familia extendida y amigos, lo que elevó el número de personas bajo ese techo a unas 12–14. Sentí esa conocida opresión en el estómago. ¡Y el festival del fuego ni siquiera había empezado todavía! Pronto descubrí que, contando a los amigos y familiares que se alojaban en otros sitios del pueblo, nuestro grupo rondaba las 35 personas.

Después del desayuno (o almuerzo, según el país del que seas), un pequeño grupo se fue al campo, a las afueras del pueblo, para fabricar las escobas. Como ya he explicado, se hacen con haces de ramas secas de retama, la planta que tradicionalmente se usa para hacer escobas.

Alberto y yo llegamos justo cuando estaban terminando, así que no participamos realmente. Sentí una punzada pequeña e inesperada de decepción: en parte por haberme perdido la actividad y en parte porque era otro recordatorio de que yo aún no acababa de encajar del todo. Sin embargo, sí hice esta foto.

Al volver a la casa, la hermana de Alberto y algunos más estaban preparando el garaje para una celebración previa. Le pregunté a ella cómo podía ayudar (aprovechando estas conversaciones sencillas, de tú a tú) y me puso a trabajar inmediatamente. Agradecí la tarea: me permitía contribuir y no quedarme allí plantada diciendo “¿Qué?”.

Dos mesas largas se llenaron de comida: quesos, chorizo, jamón, patatas fritas, migas, vino, cerveza, vermut, soda y muchos otros clásicos españoles. Por cierto, migas es un plato tradicional hecho con pan duro frito con ajo, aceite y a veces carne. ¡Nunca había visto una sartén tan grande!

Se montaron los altavoces y empezó la música. Y claro, ¿cómo no vas a bailar?

Se habían hecho sudaderas para nuestro grupo y —con música rítmica de fondo y un vermut en la mano— me sentí parte de una pandilla por primera vez en mi vida. No una pandilla muy dura, pero una pandilla al fin y al cabo.

Como la mayoría se conocía entre sí (o al menos dominaba el idioma), me encontré saliendo del garaje, quedándome en los márgenes y observando lo que pasaba en la calle. Me resultaba más fácil observar que intentar participar en un grupo tan grande (salvo cuando podía hablar con alguien a solas, cosa que aprovechaba al máximo).

La plaza principal estaba a menos de media manzana y desde allí veía cómo empezaban a montar la estructura de la gran hoguera que ardería al día siguiente. Algunas personas observaban. El bar de al lado tenía un par de mesas fuera y unos cuantos vecinos, con sus abrigos de invierno, bebían cerveza y vino.

Después de ponerse al día con viejos amigos y primos, Alberto salió y dimos un pequeño paseo. Me vino muy bien: me permitió respirar. Con él, siempre me siento relajada, cómoda y segura. Se notaba cómo crecía la expectación en el pueblo. Un par de personas habían encendido un pequeño fuego frente a la iglesia mientras observaban cómo se levantaba la hoguera principal.

Una hora más tarde, al volver a casa, ¡vimos que tanto la estructura de la hoguera como el grupo del bar habían crecido bastante!

De nuevo en el garaje, donde la fiesta estaba en pleno apogeo, hicimos fotos de nuestro grupo pasándolo genial (¡ayudados por un par de deliciosos chupitos de vodka de caramelo!). Habíamos traído una impresora portátil y en poco tiempo nos acercábamos a la persona y le entregábamos la foto impresa como prueba tangible de la fiesta. También colgamos las fotos por el garaje.

Finalmente, los cantos y los bailes se fueron apagando, y entonces la mitad del grupo decidió que era hora de salir de bares. Alberto y yo nos quedamos en casa, y dejé que mi sistema nervioso por fin exhalara.

¡Y la verdadera intensidad aún no había empezado!

El día del festival

En el desayuno estuve sentada unos veinte minutos con unas ocho personas, sonriendo, asintiendo, concentrándome tanto que me dolía la cabeza. No entendí mucho español, ¡pero joder, lo intenté con todas mis fuerzas!

La diferencia entre entender un idioma no nativo en una conversación uno a uno y hacerlo con dos o más hablantes nativos es abismal; hay un mundo de diferencia. Entre la sobrecarga cognitiva de varias voces hablando a la vez, la variedad de acentos, dialectos, jerga y tonos, y la falta de contexto del tema, me sorprende haber avanzado algo con el español.

Me estaba acercando a DEFCON 3: sobrecargada, pero aún técnicamente operativa.

Por la tarde salimos a la Ruta de las Bodegas, en la que un grupo de entre 20 y 50 personas va de casa en casa tomando vino o cerveza y comiendo tapas.

Yo caminé casi todo el tiempo al lado de Alberto, escuchando más que hablando, absorbiéndolo todo más que participando activamente y dejándome llevar por la energía del grupo.

Se notaba cómo crecía la emoción entre la gente, entre charlas, risas y canciones, y yo ya empezaba a ver indicios del fuego que estaba por venir.

Por cierto, todas las casas que visitamos participaban voluntariamente; ¡no íbamos llamando a puertas al azar! Las casas participantes tenían este cartel colgado fuera:

Cuando empezó a oscurecer, cada vez más gente llenaba las calles, encendiendo pequeños fuegos sobre los adoquines, llevando escobas ardiendo y llenando el pueblo de luz y chispas.

La última parada de la Ruta de las Bodegas fue nuestra propia casa y, tras comer, beber y bailar un poco más, llegó el momento.

Había que prepararse para Los Escobazos.

Alberto me llevó a un armario del garaje lleno de chaquetas, pantalones, zapatos y gorros viejos pero resistentes. Había de muchas tallas y, al final, me monté un conjunto perfecto para Los Escobazos: un gorro de lana negro, una chaqueta grande azul marino de estilo militar con cuello, vaqueros negros gruesos y zapatillas manchadas de ceniza.

—Con esta ropa estarás protegida del fuego —me dijo Alberto mientras me metía hasta el último mechón de pelo bajo el gorro.

Entonces vi un agujero quemado, del tamaño de una moneda, en la chaqueta.

—¿Seguro?

—No te preocupes, la persona que la llevó antes sigue viva —dijo—. Creo.

Reí nerviosa mientras me llevaba de la mano a la calle, ya llena de ruido. Me detuve un momento, sorprendida por lo humeante que era el aire. Las calles estrechas de adoquines tenían un aire extraño, misterioso: la oscuridad estaba iluminada por una luz ámbar apagada, y el aire ondulaba por el humo, como si estuviéramos bajo el agua.

Nos dirigimos a la plaza donde empezaría la procesión, esquivando escobazos juguetones —y otros no tanto— y rodeando hogueras cada vez más grandes.

Al acercarnos a la plaza, el ruido de miles de personas se hizo ensordecedor y la ceniza caía sobre todo. La calle estaba lleno de gente encendía sus escobas con otras escobas, como quien enciende un cigarrillo, otros giraban haces en llamas en círculos, las chispas saltaban como gotas de lluvia, y otros simplemente caminaban cantando.

Todas se estaban divirtiendose —riendo y gritando— pero las chispas me rozaban la cara, el humo me quemaba la garganta y me lloraban los ojos. Me costaba ver con claridad. Tosí, me cubrí medio rostro y me aferré al brazo de Alberto mientras me guiaba entre la multitud caótica. Empezaba a parecer más una zona de guerra que una fiesta.

Miraba constantemente dónde pisaba, con miedo de tropezar, de cruzar uno de los muchos fuegos del suelo y prender como una servilleta de papel, pero también con miedo de perderme algo si apartaba la vista. Estaba allí para vivir la experiencia y quería documentarlo todo. Con el móvil en la mano, hacía fotos y vídeos mientras esquivaba hogueras improvisadas y saltaba para evitar escobas en llamas y fiesteros entusiastas, esperando estar sacando buenas imágenes.

La plaza estaba completamente abarrotada, esperando el inicio de la procesión.

Y entonces empezó.

Cuando la procesión arrancó, todos los ruidos dispersos parecieron concentrarse en uno solo y, de repente, todo el mundo empezó a cantar la Canción de los Escobazos. Jinetes con trajes antiguos pasaban lentamente en burros y caballos, representando a pastores y aldeanos de siglos pasados. Por un momento, sentí que había viajado quinientos años atrás en el tiempo.

Desde esta plaza, la procesión avanzó por las calles estrechas hasta la otra plaza, más pequeña pero con la iglesia más importante: la Ermita de la Virgen de Sopetrán (una Virgen asociada a la protección y al refugio). Allí habían estado levantando durante todo el día la estructura de la hoguera principal.

Cuando llegamos, nos quedamos mirando cómo la enorme hoguera rugía hacia el cielo. Sentí el calor golpearme la cara incluso a unos cien metros de distancia, con chispas disparándose hacia la noche. Me sentía fascinada y completamente agotada a la vez.

Alberto me tomó de la mano y me llevó al interior de una casa, subimos a un dormitorio trasero y vimos la hoguera desde el balcón. Seguíamos notando el calor, pero estábamos fuera de la multitud.

A esas alturas ya estaba en DEFCON 2: fallando, con las palabras mezclándose, el español y el inglés igual de inaccesibles. Mi sistema estaba acabado.

El día después del festival

Aunque había dormido bien y había disfrutado sinceramente del fin de semana y de la familia de Alberto, sentía que algo se desmoronaba mientras recogíamos. (DEFCON 1 no llegó durante el festival; llegó al volver a casa, en la seguridad de mi propio refugio. No salí de casa en dos días. Apenas hablé. Necesitaba silencio, soledad y calma como se necesita agua tras una larga caminata.)

Entre todos limpiamos la casa de Jarandilla, cargamos los coches y nos despedimos. El pueblo estaba más tranquilo, vacío, como si también se estuviera recuperando del cansancio.

Antes de irnos, me acerqué a la plaza y me quedé de pie donde había ardido la hoguera la noche anterior. Solo quedaban cenizas: frías, negras, aún humeantes, bastante anodinas. Cuesta creer cuánta intensidad habían contenido solo unas horas antes.

¿Fue abrumadora la noche de fuego? Absolutamente. ¿Disfruté conociendo mejor a la familia de Alberto? Sin duda. ¿Me alegro de haberlo vivido? Aunque parezca mentira, sí.

¿Volvería el año que viene? Ni de coña. Mi sistema nervioso ha presentado una queja formal.

Pero, por otro lado, no te mudas al otro lado del océano a un nuevo continente, país y cultura para recrear tus rutinas antiguas y cuidadosamente controladas. Cuando aterricé en España, me prometí decir que sí más a menudo, incluso cuando ese “sí” viniera acompañado de humo, fuego, sobrecarga y un reinicio completo del sistema nervioso.

Así que. . .vuelve dentro de un año y pregúntame. Puede que siga diciendo que no. O puede que esté encendiendo mi propia escoba.

Note: All photos taken or created (using DALL-E) by Selena Templeton, unless otherwise noted.